第2回 3D SOLID設計の本音

第2回3D SOLID設計の本音

『今回は有料登録部品を導入し3D設計構築を行った事例です!』

※2009年4月現在

第2回目は岐阜県羽島郡岐南町の株式会社黒田製作所様です。

主に自動車関連の製品をメインに小物から大物(2000ton)クラスの幅広い金型を製作しており、ガスアシスト成形、2色成形などの特殊成形金型にも対応。

最新の設備も活用し、大型高速マシニングセンタやグラファイト電極による総形一体放電加工など、最新の生産方式を採用しています。

若い力がメインとなり岐阜県では活気のある型屋No,1です。

今回は実際にSOLID DESIGN navi提供の有料登録部品を導入し3D設計構築をして頂いた感想等をお聞きして来ました。お話を伺ったのは技術部次長の文元様と技術部設計課係長の数藤様です。

株式会社 黒田製作所

技術部次長 文元 章二 様

設計課係長 数藤 正章 様

〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋9-138

TEL (058)247-7423 / 北工場TEL (058)247-7683

FAX (058)247-7458

E-mail info@kk-kuroda.co.jp ホームページ http://kk-kuroda.co.jp

| 使用CADソフト | |

| CADmeister |

![]() (SOLID DESIGN navi)

(SOLID DESIGN navi)

|

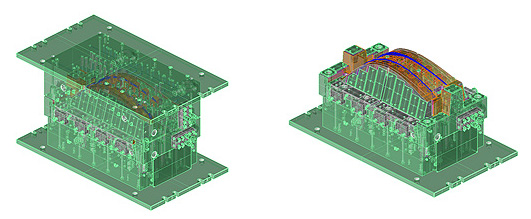

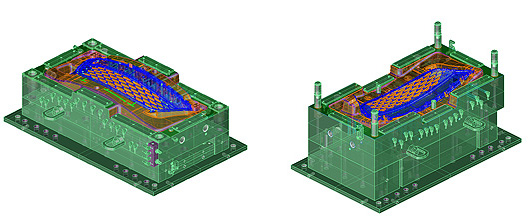

今回、有料登録部品(679部品)と導入教育(11日)を実施させて頂きました。 また、設計業務の負担を減らし、少しでも早く3D設計に移行してもらう目的と、実際にCAM側に渡るデータがどのようなものになるのか参考にしていただくために、黒田製作所様の金型設計2面をフルソリッド設計で対応させていただきました。当初は黒田製作所様独自の設計手順などの問題も多く想定されましたが、設計手法の改善からCAM側の3Dデータへの早期対応など、全社一丸となって3D設計化移行への協力体制が整っていたので順調に進める事が可能となりました。 自社の設計標準の反映などで部品修正に時間を要してしまいましたが、3D設計化への協力をさせて頂き光栄に思います。今後も設計者の視点から更なるサポートに徹して行きたいと思います。 |

![]() (株式会社 黒田製作所様)

(株式会社 黒田製作所様)

|

Q1:有料提供部品購入後、実践の設計に掛かるまでどれくらい期間を要しましたか?

|

|

| A1:約8ヶ月程度です。当時は多くの仕事を抱えている時期で集中して3D設計構築に専念できませんでした。感覚的ではありますが、平常時の仕事量をこなしながらの移行であれば約半年。3D設計化だけに専念すれば約3ヶ月での移行が可能だと思います。 自社での3D部品作成・登録を行っていく前に社内の3D設計標準化がポイントです。 |

|

|

Q2:有料提供部品購入後、苦労したところは何ですか?

|

|

| A2:部品修正で関係式を修正するとき、多数ある関係式にコメントが付けられていなかったので何に対して設定されている関係式なのか調べるのに苦労しました。弊社では部品を作る際、関係式にコメントを挿入して何の関係式か一目で分かるようにしています。また、CADmeister Ver.4.1からは寸法一覧が使用可能なので寸法の注釈にもどこの寸法かを入力して一目で分かるようにしています。 |  |

|

Q3:有料提供部品購入で1番良かったところは何ですか?

|

|

| A3:今までは3D部品作成・登録に関する説明や資料があまりなかったので3D設計の教育内容が役に立ちました。自社での部品作成で関係式の組み方で行き詰ったときに購入した部品の関係式の組み方が参考になりました。 また、部品を購入することで3D設計移行への意識も高まります。 |

|

|

Q4:3D設計移行のメリットはありましたか?

|

|

| A4:設計・モデリングをトータルで考えれば、工数が確実に減りました。 まだ加工用の簡単な二次元の図面作成等は必要ですが、部品図の作成も必要なくなりました。製品の外見から金型構造のイメージが沸くような型や類似型の設計を行う場合には更にメリットがあると思います。 現在フルソリッドでの設計を6面程行いましたが、早いときには約一週間で設計とモデリングが終了したこともあります。 |

|

|

3Dフルソリッド設計に対するコメント

|

|

| 当初は本当に3D設計移行が可能なのか、移行までに無駄に時間を費やすのではないかと言う不安が有り、あまり3D設計化に乗り気ではありませんでしたが、部方針としての決定を受けて、暗中模索の中のスタートしました。今では実際に3D設計を行うことでそのメリットを理解し、社内設計をフルソリッドで行うように指示しています。 今後は呼び出したモールドベースに必要な部品を事前に配置しておき、部品のサイズや位置調整の作業だけで設計が完了できるような仕様を考えていきたいです。そうすることにより工数の削減と客先別の規格間違い等のミスを減らすことができるはずです。 また、部品表ソフトについても現在はまだ社内での3D設計の標準化を行っている最中なので使用できていませんが今後3D設計に合わせた標準化を行って部品表自動出力も使っていき、MOLDEC殿の部品表作成ツール「List Creator mold」との連携も図っていく予定です。 |

|